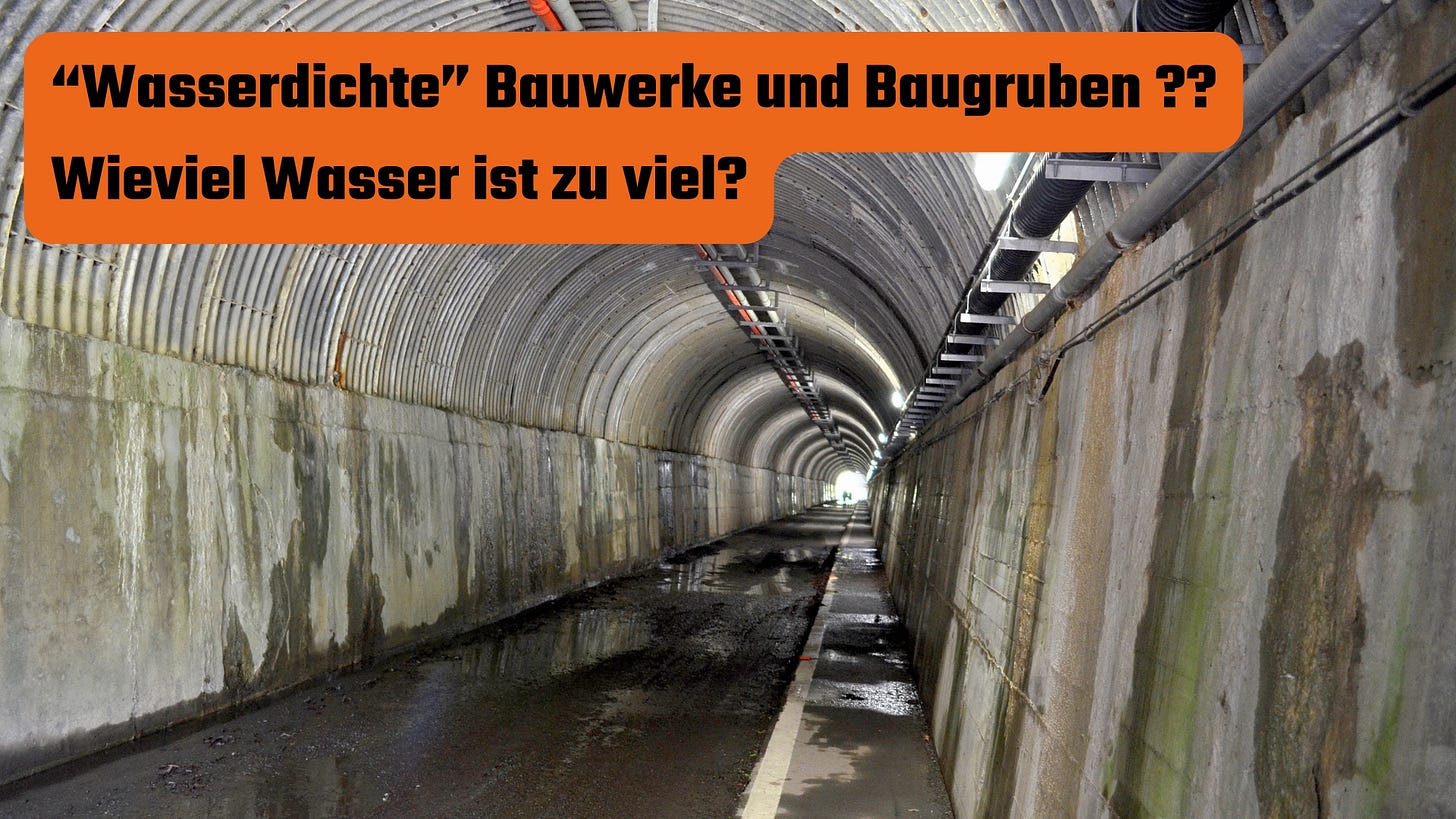

"Wasserdichtigkeit" von Baugrubenumschließungen und Baugrubensohlen

Thesen für die Praxis der Planung von Baugrubenumschließungen, Baugrubensohlen im Grundwasser sowie dauerhaft "wasserdichte" Bauwerke

Einleitung

Die Dichtheit von Baugruben ist eine der sensibelsten technischen Fragen des Spezialtiefbaus. Wer in unseren Breiten baut, trifft in vielen Fällen auf Grundwasser. Das verlangt von Planer:innen, Bauleiter:innen und Prüfingenieur:innen ein hohes Maß an Fachwissen, Sorgfalt und geotechnischem Verständnis. Fehler oder Unklarheiten führen zu hohen Risiken, Konflikten auf der Baustelle und gegebenenfalls zu massiven wirtschaftlichen Schäden. Die folgenden Thesen fassen meine aktuellen Erkenntnisse, Praxiswissen und technische Differenzierungen zusammen. Sie beruhen auch auf Inspirationen aus der Fachliteratur (u.a. Klaus D. Klucker: Spezialtiefbau 2.0) und eigenen praktischen Erfahrungen.

I. Grundlagenverständnis von Dichtheit im Spezialtiefbau

1. Dicht ist nicht absolut.

Selbst eine sorgfältig geplante und ausgeführte Baugrube ist niemals vollständig wasserdicht. Es kommt vielmehr auf das akzeptierte Maß an Wasserdurchtritt an, das die Funktionalität nicht beeinträchtigt. Absolute Dichtheit ist technisch kaum erreichbar und wirtschaftlich oft nicht vertretbar. Entscheidend ist, wie viel Wasser eindringen darf, ohne Schäden zu verursachen. Diese Sichtweise hilft, realistische Anforderungen zu formulieren und “Überdefinition” zu vermeiden.

2. Begriffsklärung ist für den Planer Pflicht.

Die Begriffe „wasserdicht“, „wasserundurchlässig“ und „wasserhemmend“ werden oft synonym verwendet, meinen aber unterschiedliche technische Zustände. Während „wasserdicht“ eine absolute Barriere meint, bezeichnet „wasserundurchlässig“ meist eine kontrollierte Durchlässigkeit. „Wasserhemmend“ hingegen beschreibt eine reduzierte, aber nicht vollständig gestoppte Wasserbewegung. Ohne präzise Begriffsverwendung entstehen Missverständnisse in Planung, Ausschreibung und Ausführung. Eine klare Definition im Leistungsverzeichnis ist unerlässlich.

3. Die Dichtigkeit einer Baugrube ist eine Systemleistung.

Sie ergibt sich nicht aus einem einzelnen Bauteil, sondern aus dem Zusammenspiel von Wand, Sohle, Abdichtung, Fugen, Anschlüssen und der Wasserhaltung. Wenn eine dieser Komponenten versagt, ist das gesamte System gefährdet. Deshalb muss die Dichtigkeit immer ganzheitlich gedacht werden. Nur die Betrachtung des gesamten Baugrubensystems ermöglicht eine verlässliche Beurteilung.

4. Geologie ist entscheidend mitwirkend für Dichtigkeit.

Die Beschaffenheit des Untergrunds bestimmt maßgeblich die Dichtheit einer Baugrube. Schichten mit unterschiedlicher Durchlässigkeit können zu unvorhersehbarem Wasserzutritt führen. Nur eine fundierte geotechnische Untersuchung ermöglicht es, passende Maßnahmen zu wählen. Die Wahl der Bauweise hängt direkt von den geologischen Rahmenbedingungen ab. Eine unzureichende Untersuchung führt fast zwangsläufig zu Fehlplanungen.

5. Der Wasserdruck ist ein zentrales Entwurfs- und Bemessungskriterium.

Je höher der hydrostatische Druck auf ein Bauteil wirkt, desto höher müssen seine Anforderungen an Dichtheit und Festigkeit sein. Das betrifft sowohl die Dicke als auch die Qualität des Materials. Der Wasserdruck ist abhängig von der Tiefe der Baugrube und der umgebenden Wasserstände. Ein sorgfältiger Nachweis schützt vor Überraschungen in der Bauphase. Auch temporäre Spitzen (z. B. durch Hochwasser) müssen berücksichtigt werden.

6. Es muss zwischen temporären und dauerhaften Bauwerken

unterschieden werden.

Eine Baugrube, die nur wenige Monate offen ist, stellt andere Anforderungen an Dichtheit als ein dauerhaft unter Wasser stehender Keller oder ein U-Bahn-Schacht. Für temporäre Bauwerke kann eine kontrollierte Wasserhaltung genügen, während bei dauerhaften Bauwerken meist eine Nullleckage angestrebt wird. Die Dichtheitsklasse muss also immer mit dem Nutzungszweck abgestimmt werden. Auch Wartungs- und Instandhaltungsmöglichkeiten spielen hier eine Rolle.

7. Dichtheit ist prinzipiell messbar.

Mittels Druckversuchen, Messung von Leckagewassermengen oder Monitoring über längere Zeiträume lassen sich belastbare Aussagen über die Dichtigkeit einer Baugrube treffen. Ohne Messwerte bleibt jede Aussage über Dichtheit spekulativ. Die Messbarkeit ermöglicht nicht nur die Qualitätskontrolle, sondern auch die gerichtsfeste Dokumentation. Gerade bei Streitfällen ist das von zentraler Bedeutung. Zudem können so Schwachstellen frühzeitig erkannt und behoben werden.

8. Die Erwartungen an Dichtheit müssen realistisch sein.

Es ist wirtschaftlich nicht vertretbar, jeden Wassereintritt zu verhindern. Stattdessen sollte eine tolerierbare Menge definiert werden, die keinen Schaden anrichtet und leicht abgeführt werden kann. Der Fokus liegt auf Funktionalität, nicht auf theoretischer Perfektion. Diese Sichtweise ermöglicht pragmatische und robuste Lösungen. Überhöhte Anforderungen führen oft zu technischen Kompromissen oder unbeherrschbaren Kosten.

9. Eine größere Wandstärke allein garantiert keine Dichtigkeit.

Auch dicke Beton- oder Dichtwände können durchlässig sein, wenn die Verarbeitung mangelhaft ist oder keine geeignete Abdichtung vorhanden ist. Risse, Fugen und Übergänge sind entscheidend. Die Qualität der Ausführung ist meist wichtiger als die reine Materialmenge. Auch die Wahl geeigneter Zusatzstoffe (z. B. Dichtungsmittel im Beton) spielt eine Rolle.

10. Kleinere Mengen Wasser sind oft technisch tolerierbar.

In vielen Fällen ist ein gewisser Wassereintritt zulässig, solange er kontrolliert abgeführt werden kann und keine Schäden verursacht. Es kommt auf die Nutzung des Bauwerks und die Folgen der Durchfeuchtung an. Bei unbeheizten Technikräumen ist eine gewisse Feuchte kein Problem, bei Archiven oder Laborräumen hingegen sehr wohl. Die tolerierte Wassermenge muss projektspezifisch festgelegt werden.

11. Hydraulischer Grundbruch ist eine Hauptursache für Baugrubenversagen. Wenn der Wasserdruck unter der Baugrubensohle zu hoch ist, kann es zum plötzlichen Aufbrechen des Untergrundes kommen. Dies ist besonders gefährlich, da es zu einem vollständigen Versagen der Grubensohle führt. Die Folge sind massive Wassereinbrüche und oft auch Setzungen im Umfeld. Eine genaue Berechnung und Kontrolle der hydraulischen Verhältnisse ist daher unerlässlich.

12. Der Anschluss zwischen Wand und Sohle ist eine typische Schwachstelle. Gerade hier treten oft Undichtigkeiten auf, wenn die Abdichtung nicht sauber geplant und ausgeführt wurde. Kleine Versätze oder Materialschwächen reichen aus, um Leckagen entstehen zu lassen. Die geometrische Ausführung der Fuge sowie der Einbau der Abdichtung sind daher besonders zu kontrollieren. Nachträgliche Sanierung ist aufwendig und teuer.

13. Injektionskörper verlieren langfristig an Wirksamkeit. Zementleiminjektionen oder Gelkörper können sich mit der Zeit durch Auswaschung oder chemische Prozesse zersetzen. Ihre Dichtwirkung lässt dadurch nach. Das ist besonders kritisch bei dauerhaft belasteten Bauwerken. Die regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Nachinjektion sind dann erforderlich.

14. Fehlende oder unzureichende Baugrunduntersuchung führt zu falschen Annahmen. Wenn etwa Stauwasser mit dem Grundwasser verwechselt wird, kann die Planung der Wasserhaltung fehlerhaft sein. Ebenso sind lokal begrenzte durchlässige Schichten oft schwer zu erkennen. Eine ausreichende Zahl an Sondierungen mit Tiefenstaffelung ist erforderlich. Nur so lassen sich Wasserspiegel korrekt interpretieren.

15. Spundwandschlösser sind die häufigste Eintrittsstelle von Wasser. Auch bei sorgfältiger Herstellung kann durch die Schlösser Wasser in die Baugrube gelangen. Besonders bei gebrauchten Profilen oder fehlerhaftem Einbau erhöht sich die Leckage. In solchen Fällen kann nur eine gezielte Nachverpressung oder ein ergänzender Dichtungsschirm Abhilfe schaffen. Die Erwartung an eine „dichte“ Spundwand muss also relativiert werden.

16. Detaillösungen wie Ecken, Übergänge und Einbauteile bergen hohe Risiken. Gerade an Geometrieunterbrechungen treten überdurchschnittlich viele Undichtigkeiten auf. Diese Stellen müssen daher besonders geplant, ausgeführt und überwacht werden. Hier sind oft zusätzliche Abdichtmaßnahmen notwendig. Zudem sind sie oft schwer zugänglich für nachträgliche Sanierungen.

17. Mischsysteme aus unterschiedlichen Bauverfahren erfordern besondere Aufmerksamkeit. Wenn beispielsweise eine Schlitzwand mit einer DSV-Sohle kombiniert wird, treffen unterschiedliche Bau- und Materialverhalten aufeinander. Dies erfordert abgestimmte Details und häufig besondere Übergangsabdichtungen. Die Schwächen solcher Systeme liegen meist im Schnittpunkt der Materialien. Frühzeitige interdisziplinäre Planung ist der Schlüssel.

18. Unterwasserbetonsohlen sind besonders anfällig für Hohlstellen und Fehlstellen. Da der Einbau im trüben Wasser erfolgt, sind Sichtkontrolle und Qualitätssicherung erschwert. Schon geringe Unterbrechungen beim Betonieren führen zu Schwachstellen. Diese können nach dem Lenzen zu Wassereintritt führen. Nachbesserung ist schwierig und nur begrenzt möglich.

19. Vertikale Dichtigkeit bei DSV-Lamellen ist schwer zu kontrollieren. Abweichungen in der Vertikalität oder dem Durchmesser führen zu Leckagen. Die Überdeckung zwischen einzelnen Lamellen ist nicht immer exakt planbar. Damit entstehen Durchlässigkeitsstreifen. Eine entsprechende Überdimensionierung ist in der Regel notwendig.

20. Visuelle Dichtheit während der Bauphase täuscht oft.

Viele Undichtigkeiten treten erst nach dem Absenken des Wasserspiegels auf. Während der Wasserhaltung werden kleinere Leckagen kaschiert. Ohne gezielte Dichtigkeitsprüfung bleiben sie unentdeckt. Eine spätere Nutzung kann dadurch gefährdet sein.

21. Ohne Definition der zulässigen Leckage gibt es keine messbare Anforderung. Oftmals fehlt in Planungsunterlagen oder Leistungsverzeichnissen eine konkrete Angabe zur zulässigen Wassermenge, die eintreten darf. Ohne diese Definition kann nicht objektiv festgestellt werden, ob eine Baugrube als „undicht“ oder „dicht“ zu bewerten ist. Dadurch steigt das Streitpotenzial bei der Abnahme erheblich. Es ist daher empfehlenswert, vor Baubeginn klare Grenzwerte festzulegen und zu dokumentieren.

22. Die Nutzung bestimmt die Dichtheitsanforderung.

Räume, die dauerhaft von Menschen genutzt werden, wie Technikzentralen oder Lagerräume, benötigen deutlich höhere Dichtigkeitsanforderungen als beispielsweise eine Baugrube für ein temporäres Fundament. Auch eine spätere Umnutzung muss bei der Planung berücksichtigt werden. Die Nutzungsart gibt also das Schutzniveau vor. Je sensibler die Nutzung, desto höher die Anforderungen an Dichtheit und Kontrolle.

23. Es braucht Dichtheitsklassen für die Bewertung.

Ohne eine Einteilung in z. B. „gering“, „normal“ und „hoch“ kann die Dichtheit nicht vergleichbar eingeordnet werden. Solche Klassen helfen bei der Abstimmung zwischen Planung, Ausführung und Kontrolle. Sie erleichtern die Kommunikation und sorgen für eine objektive Vergleichbarkeit. Zudem fördern sie die Nachvollziehbarkeit bei Gutachten und im Streitfall.

24. Konkrete Richtwerte für Leckagen sind notwendig.

Zum Beispiel kann bei einer Wanddurchlässigkeit von bis zu 30 m³/h noch von einer geringen Anforderung gesprochen werden. Diese Zahlen müssen aber mit der Pumpfähigkeit und dem Bauablauf in Einklang stehen. Ohne Referenzwerte fehlt dem Bauherrn eine Grundlage für Entscheidungen. Eine standardisierte Definition würde Planung und Bauausführung vereinfachen.

25. Sohlenleckagen können etwas großzügiger bemessen werden.

Da die Sohlenfläche meist größer ist und das Wasser dort besser gesammelt werden kann, sind bis zu 60 m³/h unter Umständen vertretbar. Wichtig ist, dass keine Aufschwimmgefahr besteht. Die Sohldichtheit steht immer in Zusammenhang mit der Auslegung der Wasserhaltung. Auch die Stabilität des Untergrunds muss bei größeren Wassermengen besonders kontrolliert werden.

26. Die Pumptechnik muss zur erwarteten Leckagemenge passen.

Es reicht nicht, die Dichtheit in Zahlen zu definieren – auch die Entwässerungssysteme müssen entsprechend dimensioniert werden. Dies betrifft sowohl die Kapazität als auch die Ausfallsicherheit der Pumpen. Eine Notfallreserve kann bei kritischen Baugruben entscheidend sein. Nur im Zusammenspiel funktioniert das Dichtheitskonzept wirklich.

27. Monitoring hilft bei der Bewertung der tatsächlichen Leckage.

Durch kontinuierliche Messung der Wasserzuflüsse lassen sich Rückschlüsse auf Schwachstellen und Entwicklungstendenzen ziehen. So können Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Auch die Nachweisführung gegenüber Bauherren oder Behörden wird dadurch erleichtert. Technisch stehen heute viele Monitoringmethoden zur Verfügung.

28. Leckage ist nicht automatisch ein Mangel.

Erst wenn die Leckage die zulässige Menge überschreitet oder Schäden verursacht, liegt ein relevanter Mangel vor. Eine realistische Betrachtung hilft, unnötige Diskussionen zu vermeiden. Es sollte auch immer zwischen punktuellen und flächenhaften Leckagen unterschieden werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Nutzung dadurch beeinträchtigt wird.

29. Anschlussfugen sind besonders gefährdet.

Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen – z. B. zwischen Wand und Sohle oder Wand und Einbauteil – müssen gesondert geplant und geschützt werden. Hier sind spezielle Dichtmittel, Injektionskanäle oder zusätzliche Blechabdichtungen sinnvoll. Die Ausführung erfordert große Präzision. In der Praxis sind dies oft die ersten Stellen mit erkennbarem Wasseraustritt.

30. Die Systemdurchlässigkeit ist das entscheidende Maß.

Nicht einzelne Materialien oder Fugen entscheiden, sondern die gesamte Baugrube als System. Eine geringe Leckage an einer Stelle kann durch hohe Dichtheit an anderer Stelle ausgeglichen werden. Deshalb sollte eine ganzheitliche Bewertung erfolgen. Nur so wird das komplexe Zusammenspiel der Komponenten angemessen berücksichtigt.

31. Dauerhaft genutzte Bauwerke erfordern strengere Dichtheitskriterien.

Ein Kellerraum, der dauerhaft für sensible Technik genutzt wird, muss höheren Anforderungen genügen als eine temporäre Baugrube. Die Lebensdauer und Nutzung des Bauwerks beeinflussen direkt die erforderliche Dichtheit. Eine zu geringe Berücksichtigung dieses Zusammenhangs führt oft zu Fehleinschätzungen in der Planung. Hier hilft eine Klassifizierung nach Dauerhaftigkeit und Schutzbedarf.

32. Die Feuchtraumnutzung beeinflusst die Dichtheitsanforderung erheblich.

Je nach geplanter Raumfunktion muss das Dichtheitskonzept angepasst werden. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist ein gewisser Feuchteeintrag tolerierbar, während in Trockenräumen bereits geringe Leckagen problematisch sind. Dies muss bereits in der Entwurfsplanung berücksichtigt werden. Die Wahl der Abdichtsysteme richtet sich entsprechend.

33. Tief liegende Nutzungseinheiten sind besonders gefährdet.

Je tiefer ein Raum unterhalb des Grundwasserspiegels liegt, desto höher ist der auf ihn wirkende Wasserdruck. Das Risiko für Undichtigkeiten steigt mit zunehmender Tiefe. Gleichzeitig werden Sanierungsmaßnahmen technisch schwieriger und teurer. Die Planung muss dies durch robustere Systeme und regelmäßige Kontrollen kompensieren.

34. Wartungsfreundlichkeit erhöht die Langzeitsicherheit.

Bauwerke, bei denen nachträgliche Abdichtmaßnahmen einfach durchführbar sind, haben im Betrieb Vorteile. Dazu gehören beispielsweise Injektionskanäle oder Zugangsschächte für Inspektionen. Solche Maßnahmen erhöhen die Investitionskosten, senken aber das Risiko zukünftiger Schäden. Sie sind ein wichtiger Baustein langfristiger Nachhaltigkeit.

35. Eine mögliche spätere Umnutzung muss mitbedacht werden.

Wenn ein heute als Lagerraum genutzter Bereich künftig zur technischen Zentrale wird, verändern sich die Dichtheitsanforderungen erheblich. Dies sollte in die Bemessung und Auswahl der Abdichtung einfließen. Auch der Erhalt von Nachrüstoptionen kann sinnvoll sein. Vorausschauendes Planen schützt vor teuren Anpassungen.

36. Die Materialwahl sollte sich an der vorgesehenen Nutzungsdauer orientieren. Kurzlebige Abdichtungssysteme sind für dauerhafte Bauwerke ungeeignet. Hier sind langlebige Materialien wie HDPE-Folien oder mineralische Dichtungsschlämme zu bevorzugen. Die Haltbarkeit muss in der Planung dokumentiert und im Betrieb überprüft werden. Qualitätskontrolle spielt dabei eine zentrale Rolle.

37. Die Akzeptanz von Feuchte hängt von der Nutzung ab.

Ein Technikraum darf keine Feuchtigkeitseinträge aufweisen, während bei untergeordneten Räumen eine gewisse Durchfeuchtung toleriert wird. Diese Bewertung muss durch ein Nutzungskonzept hinterlegt sein. Dadurch lassen sich die Dichtheitsanforderungen gezielt steuern. Gleichzeitig entsteht Planungssicherheit.

38. Technische Ausstattung wie Lüftung kann

Dichtheitsanforderungen entschärfen.

Wenn Räume aktiv belüftet oder klimatisiert werden, können gewisse Feuchteeinträge abgeführt werden. Das reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmel. Allerdings dürfen solche Systeme nicht als Ersatz für eine funktionierende Abdichtung betrachtet werden. Sie sind lediglich eine Ergänzung.

39. Bauwerke im ständigen Grundwasserkontakt gelten als “Sonderbauwerke”.

Hier greifen besondere technische und rechtliche Anforderungen. Dazu zählen z. B. Regelwerke für „Weiße Wannen“ oder wasserundurchlässige Betonbauwerke. Die Dokumentation der Planung und Ausführung muss besonders sorgfältig erfolgen. Auch die Haftung ist hier besonders kritisch zu betrachten.

40. Abdichtung allein reicht nicht – es braucht ein Gesamtkonzept.

Dichtheit entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch das Zusammenspiel von Baustoff, Ausführung, Kontrolle und Nutzung. Das sogenannte „System Baugrube“ muss als Einheit funktionieren. Nur wenn alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind, kann die geforderte Dichtigkeit gewährleistet werden. Ein ganzheitlicher Ansatz ist alternativlos.

41. Die Dichtheit ergibt sich nur aus dem Zusammenwirken aller Maßnahmen. Einzelne Komponenten wie Wandmaterial, Abdichtungsbahn oder Fugenband reichen nicht aus. Erst das abgestimmte Zusammenspiel schafft ein zuverlässiges Gesamtsystem. Planer:innen müssen frühzeitig alle Bauteile aufeinander abstimmen. Nur dann lässt sich eine nachhaltige Dichtigkeit erreichen.

42. Unterwasserbetonsohlen müssen gegen Auftrieb gesichert werden.

Die reine Masse der Sohle reicht oft nicht aus, um den Auftrieb zu kompensieren. Zusätzliche Maßnahmen wie Verankerungen, Auflasten oder Sohlpfähle sind erforderlich. Diese Sicherung muss bereits in der Planungsphase dimensioniert werden. Eine fehlende Auftriebssicherung kann zu Totalversagen führen.

43. Fugenabdichtungen müssen systematisch eingeplant

und ausgeschrieben werden.

Insbesondere bei Ortbetonbauwerken und Übergängen zu anderen Bauteilen sind Fugen kritische Schwachstellen. Es braucht klare Vorgaben zu Materialien, Einbauweise und Nachverfolgbarkeit. Auch Nachinjektionsmöglichkeiten sollten vorgesehen sein. Nur dann bleibt das System langfristig dicht.

44. Verlorene Dichtungselemente müssen richtig positioniert werden.

Dazu zählen z. B. Fugenbänder oder Injektionsschläuche. Ihre Lage muss exakt dokumentiert sein, um sie später aktivieren oder kontrollieren zu können. Eine unkontrollierte Verlegung macht sie oft wirkungslos. Die Überwachung erfolgt idealerweise vor dem Betonieren und Dokumentation mit Foto.

45. Übergänge zwischen Dichtsystemen erfordern besondere Aufmerksamkeit. Wo beispielsweise eine Spundwand auf eine DSV-Sohle trifft, entstehen systemische Brüche. Hier sind Übergangsabdichtungen und exakte Detaillösungen gefragt. Schon kleinste Ausführungsmängel führen zu Leckagen. Deshalb sind Planung und Qualitätssicherung an diesen Punkten besonders kritisch.

46. Bewährte Systemaufbauten sollten bevorzugt werden.

Nicht jede Sonderlösung ist besser. Oft haben sich bestimmte Kombinationen aus Materialien und Bauverfahren über Jahrzehnte bewährt. Eine Orientierung an der Praxis schützt vor unerprobten Risiken. Innovation ist wichtig, aber nur mit realistischen Erfolgsaussichten.

47. Nachinjektionssysteme erhöhen die Betriebssicherheit.

Bei Undichtigkeiten können gezielte Injektionen über vorinstallierte Systeme erfolgen. Diese sind vergleichsweise kostengünstig, wenn sie im Vorfeld eingeplant werden. Nachträgliche Bohrungen sind aufwändig und riskant. Die Investition in vorbereitete Systeme lohnt sich langfristig.

48. Die Bewehrungsführung beeinflusst die Rissanfälligkeit.

Durchdachte Bewehrungsführung hilft, Spannungen im Beton abzubauen. Das reduziert die Gefahr unkontrollierter Risse. Besonders an Ecken, Knotenpunkten und bei Materialwechseln ist das entscheidend. Die Rissbreitenbeschränkung nach WU-Richtlinie ist einzuhalten.

49. Der Anschluss zwischen Wand und Sohle muss

druck- und zugfest ausgebildet sein.

Das betrifft sowohl die Lastabtragung als auch die Dichtwirkung. Falsche Details führen hier schnell zu Undichtigkeiten. Die Verbindung darf sich unter Lasten nicht öffnen. Deshalb ist die statische Bemessung mit der Dichtungsplanung zu verknüpfen.

50. Qualitätssicherung auf der Baustelle ist entscheidend

für den Dichtheitserfolg.

Selbst die beste Planung hilft nichts, wenn die Ausführung mangelhaft ist. Regelmäßige Kontrollen, Fotodokumentationen und Protokolle sind unerlässlich. Schulung des Baustellenpersonals in Abdichtungsdetails verbessert die Ergebnisse. Nur eine lückenlose Kontrolle ermöglicht eine rechtssichere Dokumentation der Dichtheit.

51. Dichtheit muss messtechnisch überprüfbar sein.

Ohne belastbare Messverfahren bleibt jede Aussage über Leckage subjektiv. Geeignet sind z. B. Durchflussmessungen, Druckproben oder automatisierte Sensorik. Wichtig ist die Dokumentation über einen definierten Zeitraum. So lassen sich auch schleichende Veränderungen frühzeitig erkennen.

52. Vorversuche helfen bei der Prognose von Dichtverhalten.

Vor dem eigentlichen Baubeginn können Testfelder oder Probekörper wichtige Hinweise auf die tatsächliche Dichtwirkung geben. Diese Versuche sind besonders bei innovativen oder risikobehafteten Bauweisen zu empfehlen. Sie erhöhen die Sicherheit und senken das Schadensrisiko. Auch Auftraggeber:innen gewinnen dadurch Vertrauen in die gewählte Lösung.

53. Die geplante Leckage muss mit der Pumpenleistung abgestimmt werden.

Ein System ist nur so gut wie seine Schwachstelle. Wenn eine bestimmte Leckage toleriert wird, muss sie auch technisch sicher abgeführt werden können. Dabei spielen auch Redundanzen und Notfallpläne eine Rolle. Eine realistische Bemessung der Pumptechnik ist unverzichtbar.

54. Monitoring während der Bauzeit ermöglicht frühzeitiges Eingreifen.

Sensoren und automatisierte Systeme können Leckagen sofort melden. Dadurch werden Reaktionszeiten verkürzt und Folgeschäden minimiert. Auch die Dokumentation gegenüber Bauherr oder Behörde wird verbessert. Moderne Technik ist ein Gewinn für die Bauüberwachung.

55. Zahlenbasierte Dichtheitsklassen erhöhen die Transparenz.

Wenn klar ist, welche Leckage pro Quadratmeter Wand oder Sohle zulässig ist, können Planende, Prüfende und Ausführende besser zusammenarbeiten. Einheitliche Bewertungsmaßstäbe reduzieren Konflikte. Auch Vergleiche zwischen Projekten werden dadurch einfacher. Eine Normung dieser Klassen wäre ein Fortschritt für die Branche.

56. Die Dokumentation der Einbaudetails ist zentral für die Beurteilung.

Nur wer weiß, wo welche Abdichtung eingebaut wurde, kann bei Problemen gezielt reagieren. Pläne, Fotos und Protokolle helfen bei der Qualitätssicherung. Auch die spätere Instandhaltung profitiert davon. Ein digitales “Dichtheitsmodell” (digitaler Zwilling) könnte hier neue Standards setzen.

57. Die Materialprüfung ersetzt nicht die Kontrolle der Ausführung.

Auch geprüfte Materialien verlieren ihre Wirkung bei falscher Verarbeitung. Deshalb müssen Probenahmen, Baustellenkontrollen und Einweisung der Mitarbeitenden regelmäßig erfolgen. Nur so wird die vorgesehene Qualität auch erreicht. Der Mensch bleibt der entscheidende Faktor.

58. Der hydraulische Gradient muss bei der Bewertung berücksichtigt werden. Die Leckagemenge hängt direkt vom Druckunterschied über das Bauteil ab. Daher muss jede Dichtheitsbewertung mit dem zugrunde liegenden Wasserdruck verrechnet werden. Das verhindert Fehleinschätzungen und schafft belastbare Nachweise. Auch in Ausschreibungen sollte dies berücksichtigt werden.

59. Es zählt das Gesamtsystem – nicht das perfekte Einzelbauteil.

Eine einzige besonders dichte Wand bringt nichts, wenn an anderer Stelle massive Leckagen bestehen. Deshalb muss immer die gesamte Systemdurchlässigkeit betrachtet werden. Diese Sichtweise erlaubt pragmatische und wirtschaftliche Lösungen. Sie vermeidet Überforderung durch überzogene Einzelanforderungen.

60. Dichtheit wird am Ende an der Praxis gemessen.

Alle theoretischen Berechnungen, Konzepte und Materialien müssen sich im Baustellenalltag bewähren. Der Maßstab ist die Funktionsfähigkeit unter realen Bedingungen. Nur durch kontinuierliche Rückkopplung zwischen Planung, Ausführung und Betrieb entsteht langfristig ein tragfähiges Wissen. Die Praxis bleibt der Maßstab aller Theorie.

Schlussfolgerung

Die hier vorgestellten 60 Thesen zeigen die Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas Dichtheit von Baugruben und Bauwerken auf. Es geht nicht nur um Materialien und Verfahren, sondern um Systemverständnis, Qualitätssicherung und realistische Zielsetzungen.

Zwischen absoluter Dichtheit und vollständiger Durchlässigkeit liegt ein breites Spektrum technisch und wirtschaftlich beherrschbarer Zustände. Die Integration von Nutzung, Bauverfahren, Monitoring und rechtssicherer Dokumentation ist entscheidend. Nur wenn alle Beteiligten gemeinsam ein ganzheitliches Verständnis entwickeln, können Baugruben und Bauwerke im Grundwasser dauerhaft sicher, wirtschaftlich und funktional abgedichtet werden.